とある経営セミナーに出席するために岡山に参りました。

吉備津駅下車と松の並木参道

経営セミナー拝聴後、JR岡山駅から吉備線(桃太郎線)に乗って吉備津神社に向かいました。

電車は2両編成のディーゼルカー。吉備津駅で下車しました。

駅周囲はのどかな田園地帯で、駅から数分歩くと、神社に通ずる松の並木の参道が鳥居から始まりました。

境内へ

松の並木参道は山の麓で終わり、手洗舎があり境内が始まります。

階段は、手洗舎から始まる中段までと、中段から上段へのふたつに分かれていて、ふたつ目の階段は急勾配で、上がり切ると直ぐに本殿が拝礼できるようになっています。

本殿

本殿の建築は、伝統建築の分類では、「吉備津造り(比翼入母屋造)」と称されるもので、入母屋造の屋根を前後に2つ並べた屋根形式です。

下の写真は、本殿の左側面から撮った写真で、2つの入母屋が並んでいるのが分かります。

日本古来の建築技術様式の神社形態と中国伝来の仏教技術様式の寺院形態が混在している形態です。

複雑な屋根形態の推測

では一体何でこんな形になったのか?

建物を設計している立場から、勝手な推測をしてみました。

本来なら歴史的見地に立って、吉備津神社の本殿・拝殿が建設された当時の社会的背景と当時の技術を結びつけることが一般的な解説になると思われますが、こちらではこの特異な形態が創られる経緯を考えてみました。

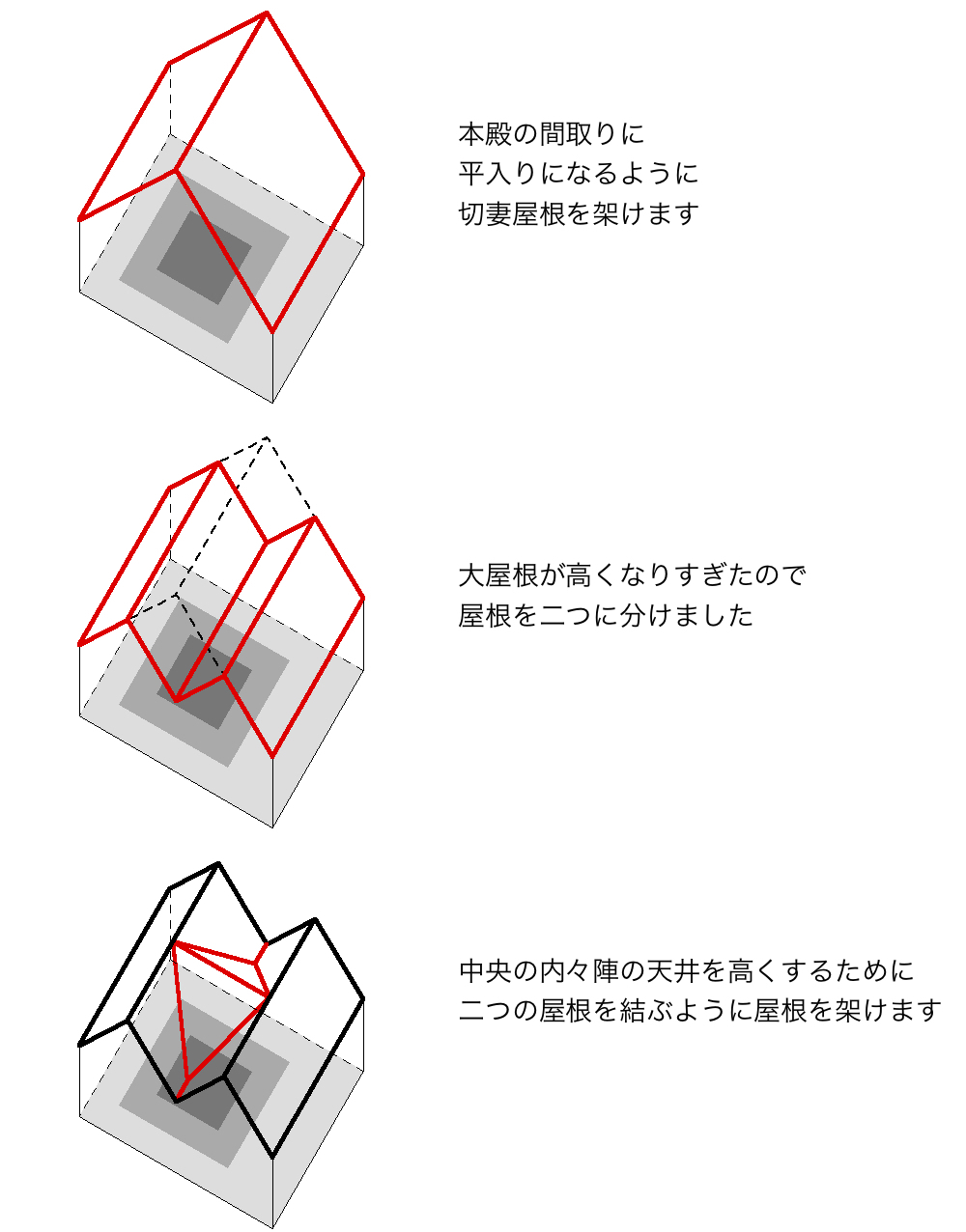

はじめに本殿の間取りの広さ(下図の濃いグレーの部分)を定め、その手前に拝殿が付きます。これは伊勢神宮の間取り形式と同じです。

次に本殿(下図の濃いグレーの部分)の屋根を考えます。

まず平入りになるように(下図の赤線になるように)掛けたのですが、多分これをそのまま造ると屋根として大き過ぎたのではないかと思われます。

正方形に近い本殿の間取りに、単に一つの屋根を架けると、巨大な三角形の屋根になります。これでは屋根の頂上=棟を支える柱は長くなり、多分そのような長い木の柱は当時は確保が困難だったのではないでしょうか?

そこで、大きくなった屋根の頂部を折って、二つに分けて屋根全体の高さを低くしたのではないかと思われます。二つに分ければ屋根の高さは半分になります。

さらに、ふたつの大屋根を結ぶように、上から見ると、I I が、H になるように、屋根が架けられています。(上図の黒い屋根線が I I 、赤い屋根線が H の中間渡し線)

多分これは、二つの理由が考えられます。

- 一つの大きな屋根を二つに分けると、大きな屋根では間取りの「内々陣」のある中心部分は天井が高かったのに、二つの屋根になると中心部分は天井が低くなってしまう。けれども「内々陣」のある中心部分は天井を高くしたかった。

- 勾配の付いた屋根の下がった部分と下がった部分が合わさることを「谷になる」と呼びますが、この谷は雨漏りの原因となることが多く、それを少しでも避けるために、敢えてもう一つ屋根を架けることで谷を斜めにして、水平の谷になる部分を減らした。

と推察します。

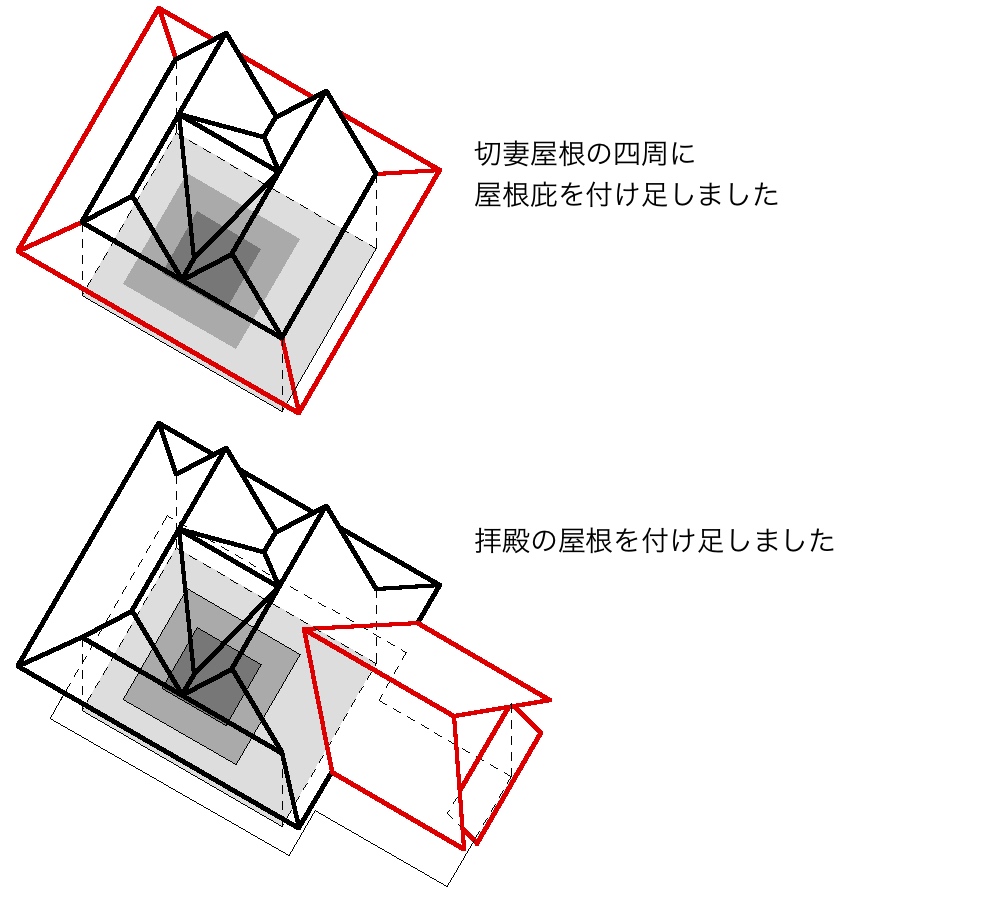

さらに二つにになった本殿の屋根の四周に、もう少し屋根庇(下図の赤い屋根線)を伸ばしたため、ふたつの屋根は切妻から入母屋になったのではないかと推察します。

日本古来の建築である神社は、切妻型(四角形の二辺のみに対して勾配が下がる形)です。

これに対し、大陸から移入された仏教による寺院建築(建立された時代から察すると「天竺様(大仏様)」)は、寄棟型(四角形の四辺に対して同じ勾配が下がる形)です。

吉備津神社は神社であるのに、寺院建築の手法が各所に取り入れられています。これをどう見れば良いのか?という疑問も湧きます。

- 寄せ棟屋根

- 屋根を支える天竺様の木組み

- 跳ね上がる軒庇

- 白の漆喰の基壇

- 竪格子窓

- 周囲を囲う高欄(手摺)

これらは全部 寺院建築の造り方技術(建築様式)なのです。

また現地境内に入って驚くのは、

- 境内は山の中腹にあって、広大な敷地を造成している

- 周囲は田んぼが広がる地域であるのに、忽然とこちらだけ高い建築技術が結集している

ことです。